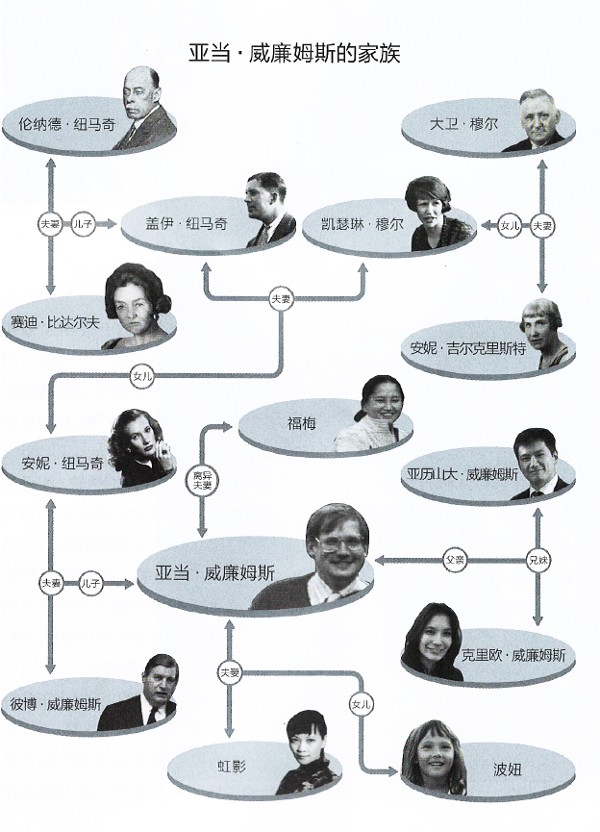

——亚当家族档案,写于2003年

这张照片拍摄于1913年,可以看出是一个中国的医学传教士和他的家人,那时他们打算马上离开中国。左边那个长着胡子的家长是大卫·穆尔医生,他来自于爱丁堡的苏格兰传教士协会,于19世纪90年代在中国东北(当时被称为满洲)行医。这张照片拍摄时,他刚刚成为奉天(沈阳)大学医院的外科主任。两年前因为治疗霍乱和瘟疫有功而获颁满清皇帝的大金龙勋章。他在中国的生活充满了冒险。1900年,他、他的妻子和长子伯特伦(照片后面那个镇静的年轻人)为躲避从长春南门而入的义和团的追捕,不得不从北门逃走。1905年,大卫·穆尔医生成为了日俄战争时期亚瑟港前线唯一的医生;他同时为日俄两军的战士疗伤,搭乘一辆粪车穿梭于两个营地之间;如果在此期间他被任何一方抓到,都会被当作间谍枪毙。他无疑是一个勇敢的人。他确实有很多值得骄傲的事情,或许这也解释了照片中他那洋洋得意的表情,他的眼睛同时闪烁着幽默,他爱看冒险小说,尤其是牛仔故事,而且他还被他的大家庭深爱着。

这张照片拍摄于1913年,可以看出是一个中国的医学传教士和他的家人,那时他们打算马上离开中国。左边那个长着胡子的家长是大卫·穆尔医生,他来自于爱丁堡的苏格兰传教士协会,于19世纪90年代在中国东北(当时被称为满洲)行医。这张照片拍摄时,他刚刚成为奉天(沈阳)大学医院的外科主任。两年前因为治疗霍乱和瘟疫有功而获颁满清皇帝的大金龙勋章。他在中国的生活充满了冒险。1900年,他、他的妻子和长子伯特伦(照片后面那个镇静的年轻人)为躲避从长春南门而入的义和团的追捕,不得不从北门逃走。1905年,大卫·穆尔医生成为了日俄战争时期亚瑟港前线唯一的医生;他同时为日俄两军的战士疗伤,搭乘一辆粪车穿梭于两个营地之间;如果在此期间他被任何一方抓到,都会被当作间谍枪毙。他无疑是一个勇敢的人。他确实有很多值得骄傲的事情,或许这也解释了照片中他那洋洋得意的表情,他的眼睛同时闪烁着幽默,他爱看冒险小说,尤其是牛仔故事,而且他还被他的大家庭深爱着。

穆尔医生是我写的有关义和团的小说中主人公的原型。爱德华·艾顿也是满洲的医疗传教士,并且有着很多跟穆尔医生相同的特征:艾顿和穆尔一样幽默,一样勇敢,一样喜欢牛仔小说。穆尔医生的妻子安妮——照片中表情严厉但相貌姣好的那个女人——是艾顿医生令人敬畏的妻子内尔的原型。家庭中的每个人都认为穆尔夫人和小说中的内尔一样坚强。她比她丈夫多活了几年,之后在四十年代中期的伦敦大空袭之后去世。

穆尔医生和穆尔太太就是我的外曾祖父和外曾祖母。我的外祖母凯瑟琳就是照片中站在后排的那个年轻女孩。

凯瑟琳,生于1903年,即义和团运动结束的三年之后。她很小的时候在中国生活,但是大约十岁时,父母带她经西伯利亚大铁路去往苏格兰。接下来的八年,她将在不同的寄宿学校上学。十八岁的时候,正逢第一次世界大战结束,她搭乘“太平洋珍珠号”游轮回到中国,抵达北部城市天津。

那时,她的父亲已经终止了自己的传教活动,已经成为了开滦矿业公司的高级医学专员,该公司总部设在天津。她的哥哥伯特伦(昵称清)、弟弟爱德华(照片中坐在他父亲膝盖上男孩)、弟弟戴维(在他妈妈膝盖上的婴儿)和他们的父亲一起工作。他们都继续从事杰出的医学生涯:清在塔斯马尼亚和澳大利亚南部创立了几所医院;爱德华成为了女王的外科医生,还为希腊国王做过手术(失败),也为女王的母亲做过手术(成功);戴维多年在壳牌公司当高级医生。另一个儿子,史蒂芬(坐在中间)没有成为医生,但也在开滦矿业公司工作。他参加过一场激烈的战争;他是魔鬼兵团中的一员;他成为了一名情报官员,后来负责英国各个核电站的安全问题。

但这都是后来的事情。当凯瑟琳在1920年回到中国时,她要加入的是一个庞大的医生家庭,几乎整个朝代的医生都在这个家庭。她抵达后不久便嫁到了中国北方的另一个王朝,这次满朝都是铁路人。

伦纳德·纽马奇同样是在19世纪九十年代后期来到中国的,他来建设中国的第一条铁路。这条铁路从北京延伸到奉天(沈阳)。在迎来1900年之际,这条铁路通车了。但是伦纳德看到了在中国发展的机会,于是留了下来。他来自于约克郡贝弗利的一个富裕的木材贸易家族。尽管伦纳德是一位工程师,但他认为自己是很了不起的,还有他的妻子,一个盎格鲁-爱尔兰地主的女儿,也是很有架子。他们的儿子盖伊,生在一个富足的家庭里,英俊而时尚;他穿着得体,袖子里时常放着一个手帕。他也成为了一名工程师,为满洲国设计了很多铁路桥梁。1920年,他和红发的凯蒂·穆尔结婚了。在天津,举办了一场极其盛大的婚礼,这场婚礼成为了人们津津乐道的话题,也许是因为这对夫妻长的太标致了的缘故。然而,这是一场不幸的婚姻。几年后,凯瑟琳开始在高档生活中寻求安慰,并和一些海军军官搞婚外情;盖伊对其漠不关心,他完善了他的立体声系统(该系统是最先引入到中国的)、在东北附近的沼泽地射杀鸭子、搭乘他的私人火车四处周游。他们的女儿安妮,也就是我的母亲,在一个很大的房子里长大。房子里有十多个佣人,母亲身边也尽是奢华之物,然而她的父母彼此不说话。对于纽马奇家族来说,不幸已经离他们不远了。

我认为小说中曼纳斯的角色或多或少源于纽马奇家族。他就像纽马奇家族一样,也是来自于贝弗利。正如伦纳德·纽马奇一样,他也为北京——奉天铁路工作。他有一些工程技术——这是明显的相似之处。但是他的性格中有傲慢、卑鄙的一面;我认为纽马奇家族中伦纳德一辈主要是虚构出来的,而宝贵的盖伊可能反映的是真实人物。

结局都很悲惨。二战来临后,凯瑟琳和她的女儿安妮(我的母亲)搭乘一艘日本的轮船回到英国。他们的船上灯火通明,作为中立人士,他们一路上穿过布满潜水艇的海域,最后抵达英国。就在他们抵达英国的当天,海峡另一边的英国军队撤离了敦刻尔克海滩(被援救的人包括图中凯瑟琳的三个兄弟)。与此期间,盖伊·纽马奇待在中国,将自己收集的鼻烟盒打包后存到了天津的香港银行和上海银行。认真地完成了这件事之后,他打算到南方休闲旅行。他到达香港时,日本人正在侵犯香港。盖伊在斯坦利的集中营待了四年。这四年击垮了他。战争结束后,这位昔日优雅、而今却憔悴不堪的男人回到了伦敦,他用自己所能记起的工程技术在荷兰公园建立起一片稻田。我的外祖母立即与他离婚了,而他也很快消失、奔南非去了。从此我们家人也再没听到过他的消息。

他们的女儿安妮,一个学艺术的学生,是哈代·埃米斯的原型。她在1947年嫁给了一个名叫彼得·威廉姆斯的身无分文的年轻炮兵队长。他傲慢地说,自己曾在印度服过兵役,还借来一大笔钱投资过果酱生意,但是破产了。因此安妮利用自己远东的关系,在旧中国的天祥商行给彼得找了一份工作。洋行将彼得先是派往了日本,后来又派往香港。

香港便是1953年我出生的地方。我的最初记忆就是浅水湾的驴子和棕榈树,以及一个身着白袍的阿妈推着我的小车经过一棵有蛇蠕动的树。20世纪五六十年代的香港,仍然是一个老式的殖民地。只有到了七十年代的时候,香港才开始成为今天的“亚洲曼哈顿”。回想童年,我能记起的是穿着旗袍梳着辫子的女人们、渡轮边的吸毒者和乞丐、弥漫着中国歌剧和亚洲浓郁香味的市场、在岛屿之间悠闲行驶的帆船舰队,以及一转身便可看到的仆人。(在书中我借用了伺候我父母的厨娘和女仆的名字。阿李和阿孙很爱我和我的哥哥,就像老狼爱惜幼狼一样呵护着我们;我很尊敬他们。)

那时香港不属于中国,而属于英国。当然是这样的。但笼罩在山上的中国,是一个永远存在的威胁。在我们家里,威胁一直都在。我母亲将她小时候在天津学到的童谣教给我。这些童谣当初是由她的满族阿妈(一个旗手的女儿)教给她的。从我的母亲成为一个孤儿的时候起,满族阿妈便开始照顾她了。当我淘气的时候,阿妈就吓唬我说,二十年代吓唬过我母亲的军阀会来把我带走。于是我便乖乖的听话了。

母亲给我讲了很多自己在中国战争期间的成长故事。我的外祖母凯瑟琳给我讲的故事更多——有关她的父母以及他们与义和团的惊险经历、有关内战期间中国北方的生活——当他们的火车在战争中开动时,当她不得不被疏散到英国炮舰上……我的教母——和我的母亲从小在天津一起长大的好朋友——也会给我讲故事;我记得她说她经过北戴河岸边的时候看到了刚刚被处死的二十个海盗的头颅和躯干,我听了之后别提有多害怕了……中国永远存在于我的生命中,那些让我产生共鸣的事、那些传奇、那些人——如果我是在面对真实的自己,我想说——它们让我有一点害怕。

我结束了在中国的生活。开始做着不起眼的果酱生意的父亲,现在已变成了全香港最成功的商人。他是天祥洋行、英之杰集团、香港港灯的主席,香港上海银行的副主席,全球航运以及香港许多大小企业的董事,而且作为香港赛马会的主席和太平绅士,以及立法会的成员,父亲还分发了大量的赞助。父亲是个大烟鬼,一个住在山顶上的大富商。

我也不可避免地进入了这个世界。冬天,我离开了英国,那个我试图卖百科全书却卖不出去的地方。之后我接管了一份难以拒绝的工作,并以学习汉语为借口飞回了香港。我确实这样做了。我在台湾学习,并在台湾结婚了——福美成为我们家族四代中第一个完全是中国血统的人。通过伦敦的一家贸易促进机构,我先后获得了一份英国通用电器公司在北京的工作和一份英国怡和洋行在上海的工作。我在中国待了十八年,为旧香港工作,而现在我自己也有了在中国生活的经历,包括1989年我亲眼所见的发生在天安门广场的大屠杀。也许我对中国的了解和我的祖先一样多。

而对于传奇——中国的传奇——我仍然想回望一下过去,回望我的家族史。从当今的角度来讲,传教士或铁路工程师都不能算作历史的“正道”;在中国共产党和持有正确政治思想的英国自由主义者看来,他们都是帝国压迫者。他们最开始是做什么的?正是他们的干预使得义和团欺压到他们自己身上!毫无疑问这一切都是事实,但他们活在一个比我们更加多姿多彩的年代。回想他们当初的想法和做法,还真觉得好笑。

亚当。威廉姆斯的家族在中国(1893-2013)

新周刊出版关于亚当。威廉姆斯在中国家庭历史的文章 – 点击这里